-

Partager cette page

La Recherche, sans cliché

Quand la recherche en Sciences humaines et sociales et Arts, lettres, langues se donne à voir !

# 36 Recherche (in)visible est un projet porté par des étudiants du Master 2 Culture & Communication, parcours MES : Célina Gervais, Aurélia Ponty, Charlie Gonzalez, Pablo Bourrec. Recherche (in)visible est un projet porté par des étudiants du Master 2 Culture & Communication, parcours MES : Célina Gervais, Aurélia Ponty, Charlie Gonzalez, Pablo Bourrec.La galerie en ligne de cette exposition photographique cherche à mettre en lumière la face cachée de la recherche en invitant le public à découvrir des laboratoires, des plateformes et des dispositifs de recherche, les lieux où la science s’ancre dans la réalité... la Maison de la Recherche. Ce panorama donne à voir des images de terrain, des gestes de chercheurs et de leurs équipes pour souligner l’incarnation humaine du travail de recherche. La recherche, nourrie par les échanges et les rencontres |

|

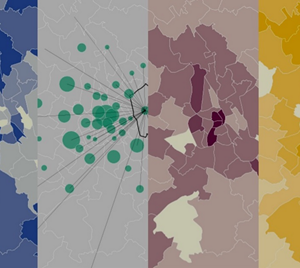

# 35 Mobiliscope, un outil cartographique piloté depuis 2025 par le LISST avec le soutien du CNRS et du dispositif SOSI. En libre accès, il donne à voir les variations de la population présente dans les villes et leur périphérie au cours des 24 heures d’une journée typique de semaine : des cartes et graphiques interactifs permettent d’explorer heure par heure la mixité sociale des quartiers et leur attractivité en fonction du profil démographique et social des populations présentes, de leurs modes de transport et de leur type d’activités. Il couvre actuellement 58 villes et leur périphérie (49 en France, 6 au Canada et 3 en Amérique latine). Mobiliscope, un outil cartographique piloté depuis 2025 par le LISST avec le soutien du CNRS et du dispositif SOSI. En libre accès, il donne à voir les variations de la population présente dans les villes et leur périphérie au cours des 24 heures d’une journée typique de semaine : des cartes et graphiques interactifs permettent d’explorer heure par heure la mixité sociale des quartiers et leur attractivité en fonction du profil démographique et social des populations présentes, de leurs modes de transport et de leur type d’activités. Il couvre actuellement 58 villes et leur périphérie (49 en France, 6 au Canada et 3 en Amérique latine).La recherche pour prendre le tempo des territoires |

|

# 34 Au laboratoire LNPL, le projet ANR FluD4 (2021–2025) s’intéresse aux modifications de la parole dans les maladies neurodégénératives en analysant la fluence et les disfluences (hésitations, pauses, reformulations…) dans le discours oral et la lecture. L’objectif est triple : décrire les types de disfluences selon les pathologies, comprendre leurs causes neuro-cognitives et évaluer l'influence d'éventuels antécédents de troubles du langage. À terme, un meilleur diagnostic des troubles du langage et des outils de rééducation orthophonique adaptés aux individus. Au laboratoire LNPL, le projet ANR FluD4 (2021–2025) s’intéresse aux modifications de la parole dans les maladies neurodégénératives en analysant la fluence et les disfluences (hésitations, pauses, reformulations…) dans le discours oral et la lecture. L’objectif est triple : décrire les types de disfluences selon les pathologies, comprendre leurs causes neuro-cognitives et évaluer l'influence d'éventuels antécédents de troubles du langage. À terme, un meilleur diagnostic des troubles du langage et des outils de rééducation orthophonique adaptés aux individus.La recherche écoute quand parole trébuche, le cerveau qui parle |

|

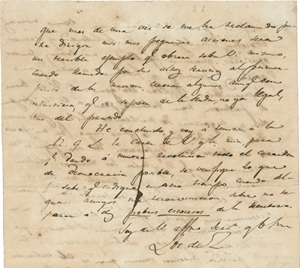

# 33 Au laboratoire CEIIBA, le projet ZavalDiCor est basé sur l’exploration des relations épistolaires de la famille Zavala, une famille de l’élite rurale basque. Le fonds se compose de près de 13500 lettres écrites entre la fin du XVIIIe siècle et la deuxième moitié du XXe siècle. En produisant l'édition numérique de ces correspondances via une application dédiée, l'équipe entend atteindre 3 objectifs de cartographie : celle des liens interpersonnels entre différents épistoliers ; celle de la circulation des lettres en tant qu'objets et enfin celle des lieux cités ou évoqués à l'intérieur des lettres, lieux qui dessinent l'horizon mental de celui qui écrit la lettre. Au laboratoire CEIIBA, le projet ZavalDiCor est basé sur l’exploration des relations épistolaires de la famille Zavala, une famille de l’élite rurale basque. Le fonds se compose de près de 13500 lettres écrites entre la fin du XVIIIe siècle et la deuxième moitié du XXe siècle. En produisant l'édition numérique de ces correspondances via une application dédiée, l'équipe entend atteindre 3 objectifs de cartographie : celle des liens interpersonnels entre différents épistoliers ; celle de la circulation des lettres en tant qu'objets et enfin celle des lieux cités ou évoqués à l'intérieur des lettres, lieux qui dessinent l'horizon mental de celui qui écrit la lettre.La recherche, lettres du passé au présent |

|

# 32 Porté par le laboratoire GEODE en partenariat avec l’association Dissonances, le projet « Pastoralisme et Ours dans les Pyrénées » a pour objectif de saisir les enjeux de coexistence en étudiant à la fois les pratiques des hommes et celles des ours, leurs interactions sous le prisme de la dimension spatiale, temporelle et territoriale. Débuté en 2019 avec une finalité opérationnelle d’accompagnements des différents acteurs concernés par les interactions entre ours et pastoralisme, l’équipe vient de formaliser un bilan et une vidéo, concluant 5 années d’enquêtes de terrain. Porté par le laboratoire GEODE en partenariat avec l’association Dissonances, le projet « Pastoralisme et Ours dans les Pyrénées » a pour objectif de saisir les enjeux de coexistence en étudiant à la fois les pratiques des hommes et celles des ours, leurs interactions sous le prisme de la dimension spatiale, temporelle et territoriale. Débuté en 2019 avec une finalité opérationnelle d’accompagnements des différents acteurs concernés par les interactions entre ours et pastoralisme, l’équipe vient de formaliser un bilan et une vidéo, concluant 5 années d’enquêtes de terrain. La recherche, pour apprendre à coexister |

|

# 31 Avec le laboratoire CAS comme partenaire, Female Filmmakers and Feminism in the Media (FEMME) vise à déterminer si le nombre croissant de femmes cinéastes et showrunners contribue à la transformation des rôles genrés traditionnels à l'écran, au cinéma, à la télévision. Le projet ANR s'appuie sur une méthodologie pluridisciplinaire pour examiner les changements culturels, esthétiques et politiques que les femmes cinéastes et productrices introduisent dans le champ médiatique et dans la culture populaire. FEMME met en avant leur objectif féministe (promotion de l'égalité des chances pour les femmes) et souligne l’intérêt des études de genre et queer. Avec le laboratoire CAS comme partenaire, Female Filmmakers and Feminism in the Media (FEMME) vise à déterminer si le nombre croissant de femmes cinéastes et showrunners contribue à la transformation des rôles genrés traditionnels à l'écran, au cinéma, à la télévision. Le projet ANR s'appuie sur une méthodologie pluridisciplinaire pour examiner les changements culturels, esthétiques et politiques que les femmes cinéastes et productrices introduisent dans le champ médiatique et dans la culture populaire. FEMME met en avant leur objectif féministe (promotion de l'égalité des chances pour les femmes) et souligne l’intérêt des études de genre et queer.La recherche, pour voir si les changements aujourd'hui seront demain |

|

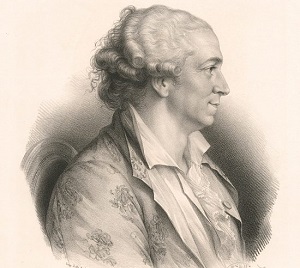

# 30 Avec une équipe pluridisciplinaire internationale, coordonnée par le laboratoire PLH, le projet @rchibeau (ANR 2024-2029) a pour objectif de rassembler et d’étudier l’archive encore largement inédite des papiers manuscrits de Beaumarchais, pour réaliser un inventaire analytique et une édition numérique de l’ensemble des données disponibles. Avec une équipe pluridisciplinaire internationale, coordonnée par le laboratoire PLH, le projet @rchibeau (ANR 2024-2029) a pour objectif de rassembler et d’étudier l’archive encore largement inédite des papiers manuscrits de Beaumarchais, pour réaliser un inventaire analytique et une édition numérique de l’ensemble des données disponibles.Le projet vise à rendre cette archive accessible aux spécialistes et non spécialistes, ce qui permettra d’approfondir la connaissance d’un homme des Lumières dont les activités se situent à la croisée de la littérature, de la politique et de la finance. La recherche, pour aller toujours plus loin |

|

# 29 Impliquant les laboratoires LISST, CERTOP, LERASS et RIRRA 21 et financé par le LabEx SMS, le projet FiEVR 2 a pour objectif d’analyser les productions immersives en tant qu’objets culturels émergents à partir de la production numérique d’ARTE. Impliquant les laboratoires LISST, CERTOP, LERASS et RIRRA 21 et financé par le LabEx SMS, le projet FiEVR 2 a pour objectif d’analyser les productions immersives en tant qu’objets culturels émergents à partir de la production numérique d’ARTE.Tout en réalisant une cartographie des acteurs concernés, le projet met également en place une étude de réception d’utilisateurs de casque de VR à partir de films 360 et en réalité virtuelle proposés sur la plateforme numérique de la chaine. La recherche, pour voir le monde du petit écran en grand |

|

# 28 Financé par le LabEx SMS, le projet CLASSECO (Environnement, écologie, classes sociales et genre dans la France contemporaine), associant les laboratoires LISST et CERTOP, s’intéresse aux coûts environnementaux, en particulier climatiques, des styles de vie dans la France contemporaine. A travers une approche statistique et ethnographique, il est question d’analyser le lien entre stratification sociale, genre, sensibilité écologique et des styles de vie aux impacts inégaux sur l’environnement, à travers trois aspects : les déplacements, le logement et l’alimentation. Financé par le LabEx SMS, le projet CLASSECO (Environnement, écologie, classes sociales et genre dans la France contemporaine), associant les laboratoires LISST et CERTOP, s’intéresse aux coûts environnementaux, en particulier climatiques, des styles de vie dans la France contemporaine. A travers une approche statistique et ethnographique, il est question d’analyser le lien entre stratification sociale, genre, sensibilité écologique et des styles de vie aux impacts inégaux sur l’environnement, à travers trois aspects : les déplacements, le logement et l’alimentation.La recherche, pour définir l'empreinte de nos empreintes |

|

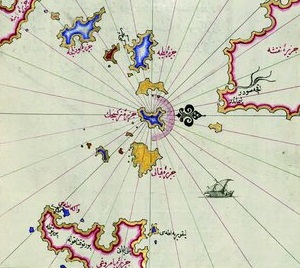

# 27 Entre 2022 et 2026, GOUVILES est une véritable enquête collective, associant le laboratoire FRAMESPA et le LabEx SMS notamment, qui entend interroger le gouvernement des milieux insulaires. À partir d’une comparaison entre cinq terrains méditerranéens au cours d’une longue période allant du XVIe au XXIe siècle, l’objectif de ce programme est de questionner les formes de gestion et de patrimonialisation des ressources insulaires, la mise en administration de ces territoires, les cadres juridiques de leur exploitation, les conflits de compétence entre institutions, ainsi que leurs arbitrages à différentes échelles locale, régionale, impériale et internationale. Entre 2022 et 2026, GOUVILES est une véritable enquête collective, associant le laboratoire FRAMESPA et le LabEx SMS notamment, qui entend interroger le gouvernement des milieux insulaires. À partir d’une comparaison entre cinq terrains méditerranéens au cours d’une longue période allant du XVIe au XXIe siècle, l’objectif de ce programme est de questionner les formes de gestion et de patrimonialisation des ressources insulaires, la mise en administration de ces territoires, les cadres juridiques de leur exploitation, les conflits de compétence entre institutions, ainsi que leurs arbitrages à différentes échelles locale, régionale, impériale et internationale.La recherche, au fil des îles |

|

# 26 Débuté en octobre 2024, le projet ANR FATES-MLOps, réunissant pour 4 ans l’IRIT, le CNRS, l’INRIA Nice et McMaster University (Canada), a pour ambition d’étudier les propriétés extra-fonctionnelles telles que l'équité, la responsabilité, la transparence et la sécurité, en vue d’optimiser la collaboration entre les équipes de développement et d'opérations réunies dans le cycle de vie d’un logiciel développé en suivant une approche MLOps (mêlant DevOps et Machine Learning). Débuté en octobre 2024, le projet ANR FATES-MLOps, réunissant pour 4 ans l’IRIT, le CNRS, l’INRIA Nice et McMaster University (Canada), a pour ambition d’étudier les propriétés extra-fonctionnelles telles que l'équité, la responsabilité, la transparence et la sécurité, en vue d’optimiser la collaboration entre les équipes de développement et d'opérations réunies dans le cycle de vie d’un logiciel développé en suivant une approche MLOps (mêlant DevOps et Machine Learning).La recherche, pour mettre de l'huile dans les rouages |

|

# 25 Pour comprendre comment les activités humaines contribuent à la dégradation des écosystèmes, il est nécessaire de quantifier les pollutions environnementales et les réponses des organismes face à ces stress. ECONECT propose de développer des systèmes sentinelles de l’environnement autonomes, qui pourront mesurer la pollution présente dans l’eau, l’air ou les sols et ses conséquences sur des organismes bio-indicateurs (algues d’eau douce, abeille domestique et mésanges). La connection des systèmes et récupération des données sont gérées par l’IRIT et l'analyse spatiale de l’occupation du sol et de la qualité des habitats naturels est réalisée par GEODE. Pour comprendre comment les activités humaines contribuent à la dégradation des écosystèmes, il est nécessaire de quantifier les pollutions environnementales et les réponses des organismes face à ces stress. ECONECT propose de développer des systèmes sentinelles de l’environnement autonomes, qui pourront mesurer la pollution présente dans l’eau, l’air ou les sols et ses conséquences sur des organismes bio-indicateurs (algues d’eau douce, abeille domestique et mésanges). La connection des systèmes et récupération des données sont gérées par l’IRIT et l'analyse spatiale de l’occupation du sol et de la qualité des habitats naturels est réalisée par GEODE.La recherche, pour un avenir durable |

|

# 24 Débuté cette année, le projet ANR ACTiF (American Contemporary Theater in France), porté par le laboratoire CAS, cherche à expliquer la influence moindre du théâtre étasunien sur la scène française en dépit de son actualité florissante et de l’omniprésence américaine dans de nombreux autres domaines. Ce qui permettra ainsi de combler un manquement dans les études des arts du spectacle et des politiques culturelles internationales, et de favoriser les interactions entre les recherches actuelles menées en études théâtrales de part et d’autre de l’Atlantique. Débuté cette année, le projet ANR ACTiF (American Contemporary Theater in France), porté par le laboratoire CAS, cherche à expliquer la influence moindre du théâtre étasunien sur la scène française en dépit de son actualité florissante et de l’omniprésence américaine dans de nombreux autres domaines. Ce qui permettra ainsi de combler un manquement dans les études des arts du spectacle et des politiques culturelles internationales, et de favoriser les interactions entre les recherches actuelles menées en études théâtrales de part et d’autre de l’Atlantique.La recherche, The show must go on ! |

|

# 23 Au laboratoire CLLE, une équipe coordonnée par Valérie Le Floch, finalise le projet ANR JEUVIEILLI, qui a pour objectif majeur d’étudier les pratiques récréatives, à risque, excessives du joueur vieillissant afin d’identifier les facteurs intrinsèques (motivationnels, émotionnels), du jeu (type de jeu, accessibilité), du contexte de jeu qui influe sur le désir de jouer, l’illusion de contrôle, la prise de risque et ainsi permettre le développement d’un dispositif de prévention adapté à leurs profils spécifiques. Au laboratoire CLLE, une équipe coordonnée par Valérie Le Floch, finalise le projet ANR JEUVIEILLI, qui a pour objectif majeur d’étudier les pratiques récréatives, à risque, excessives du joueur vieillissant afin d’identifier les facteurs intrinsèques (motivationnels, émotionnels), du jeu (type de jeu, accessibilité), du contexte de jeu qui influe sur le désir de jouer, l’illusion de contrôle, la prise de risque et ainsi permettre le développement d’un dispositif de prévention adapté à leurs profils spécifiques.Ce projet repose sur des enjeux majeurs d’économie et de santé publique. La recherche, pour doubler la mise ! |

|

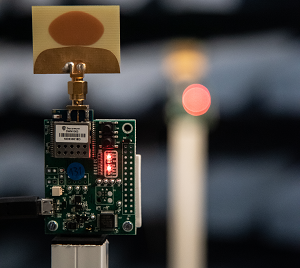

# 22 Installée depuis 2016, LocURa4loT est une plateforme expérimentale développée par des chercheurs de l’IRIT sur la localisation fine d’objets connectés. Matériel, logiciel et espace dédié au sein même de l’IUT de Blagnac lui confèrent un environnement idéal pour l’observation des signaux émis par les objets, l’analyse de leurs croisements et la définition d’une localisation à 10 cm de précision. Installée depuis 2016, LocURa4loT est une plateforme expérimentale développée par des chercheurs de l’IRIT sur la localisation fine d’objets connectés. Matériel, logiciel et espace dédié au sein même de l’IUT de Blagnac lui confèrent un environnement idéal pour l’observation des signaux émis par les objets, l’analyse de leurs croisements et la définition d’une localisation à 10 cm de précision.Son utilité s’inscrit aussi bien dans la sphère industrielle que dans l’assistance aux personnes âgées ou en situation de handicap. La recherche, pour enfin trouver ce que l'on cherchait |

|

# 21 Depuis sa création en 1985, l’IPEAT - Institut Pluridisciplinaire pour les Études sur les Amériques à Toulouse - développe réflexions et recherches sur le continent américain, notamment sur l’aire culturelle latino-américaine. Depuis sa création en 1985, l’IPEAT - Institut Pluridisciplinaire pour les Études sur les Amériques à Toulouse - développe réflexions et recherches sur le continent américain, notamment sur l’aire culturelle latino-américaine.Avec la Fête des Amériques, du 11 au 16 mars 2024, l’Institut invite étudiant.e.s, personnels et grand public à redécouvrir ce vaste continent, finalement si proche de Toulouse, avec une série d'événements très variés : tables rondes, concerts, conférences, projections, présentations de livres, exposition… La recherche ou s’intéresser au quotidien sur le lointain |

|

# 20 Les Cafés de l’Histoire, c'est un rendez-vous de médiation scientifique proposé par les enseignants-chercheurs de l’UFR d’histoire UT2J à tous les assoiffés d'histoire. Dans un café du centre-ville, Le Salmanazar, le public rencontre un mardi par mois, un.e historien.ne qui présente son parcours et son actualité de recherche. Chacun.e peut poser des questions tout au long de la rencontre, placée sous le signe de l’échange ! Les Cafés de l’Histoire, c'est un rendez-vous de médiation scientifique proposé par les enseignants-chercheurs de l’UFR d’histoire UT2J à tous les assoiffés d'histoire. Dans un café du centre-ville, Le Salmanazar, le public rencontre un mardi par mois, un.e historien.ne qui présente son parcours et son actualité de recherche. Chacun.e peut poser des questions tout au long de la rencontre, placée sous le signe de l’échange !Le 30 janvier 2024, 18h, Clémence Weber Pallez et Sébastien Rozeaux (UT2J) ont invité Carole Mabboux (Paris 8) à présenter son dernier ouvrage à tous les curieux d’histoire médiévale. Parce que la recherche, c’est toute une histoire ! |

|

# 19 Le « bio » c’est dans la nature des producteurs de café des Cordillères américaines, ce web-documentaire de vingt vidéos sur le café, conçu par l’UT2J (Maison de l'Image et du Numérique), a pour objectif de proposer une ressource numérique traitant de la caféiculture mexicaine en général et de la caféiculture biologique en particulier, à travers les exemples proposés par deux États producteurs de café situés dans le sud du pays : le Chiapas et le Oaxaca. Le scénario est co-écrit avec Michaël Pouzenc, professeur et directeur du laboratoire LISST. Le « bio » c’est dans la nature des producteurs de café des Cordillères américaines, ce web-documentaire de vingt vidéos sur le café, conçu par l’UT2J (Maison de l'Image et du Numérique), a pour objectif de proposer une ressource numérique traitant de la caféiculture mexicaine en général et de la caféiculture biologique en particulier, à travers les exemples proposés par deux États producteurs de café situés dans le sud du pays : le Chiapas et le Oaxaca. Le scénario est co-écrit avec Michaël Pouzenc, professeur et directeur du laboratoire LISST.La recherche met son grain de sel dans le café ! |

|

# 18 TACTILIVRE est un projet de recherche participative entre des chercheurs de plusieurs laboratoires dont le CLLE et l’IRIT et des professionnels tels que l’Institut de Jeunes Aveugles de Toulouse, l’association Trisomie 21 ou encore la maison d’édition Les Doigts Qui Rêvent. Ciblant des enfants de 2 à 6 ans présentant un handicap visuel et/ou un trouble du développement intellectuel, il définit le livre tactile comme outil de communication et d’intervention précoce et a pour objectif d’analyser les pratiques de lecture conjointes et l’activité de lecture partagée, et in fine de concevoir des livres tactiles adaptés et accessibles. TACTILIVRE est un projet de recherche participative entre des chercheurs de plusieurs laboratoires dont le CLLE et l’IRIT et des professionnels tels que l’Institut de Jeunes Aveugles de Toulouse, l’association Trisomie 21 ou encore la maison d’édition Les Doigts Qui Rêvent. Ciblant des enfants de 2 à 6 ans présentant un handicap visuel et/ou un trouble du développement intellectuel, il définit le livre tactile comme outil de communication et d’intervention précoce et a pour objectif d’analyser les pratiques de lecture conjointes et l’activité de lecture partagée, et in fine de concevoir des livres tactiles adaptés et accessibles.La recherche pour que le plaisir de lire se propage à tous ! |

|

|

# 17 |

|

# 16 En complément de l'exposition "Momies, corps préservés, corps immortel", du 22 octobre 2022 au 2 juillet 2023, "La Vie Mortelle" est une série audio produite et réalisée par le Muséum d’Histoire Naturelle de Toulouse en partenariat avec la Maison des Sciences de l’Homme et de la Société de Toulouse. Les premiers épisodes sont en lignes : retrouvez, entre autres, Laura Garet (FRAMESPA), Charlotte Dewarumez-Minot (FRAMESPA) et Cloé Rabourdin (LLA CREATIS). La recherche à écouter pour tromper un ennui mortel ! |

|

# 15 Le projet pluridisciplinaire TRANSITION-VELO propose d’étudier et de caractériser l’impact de la pandémie sur l’utilisation des Vélos en Libre-Service de Toulouse et de Lyon. Réunissant les laboratoires LISST, CERTOP et LASSP, la méthodologie relève de l’analyse mathématique de données du trafic routier et d’utilisation des vélos et transport en commun, et d’enquêtes. L’objectif est d’aider les opérateurs et pouvoirs publics à se saisir rapidement de ces transformations d’usage, de comprendre les opportunités actuelles et de mettre en place les conditions d’une pérennisation de nouvelles pratiques cyclables. Le projet pluridisciplinaire TRANSITION-VELO propose d’étudier et de caractériser l’impact de la pandémie sur l’utilisation des Vélos en Libre-Service de Toulouse et de Lyon. Réunissant les laboratoires LISST, CERTOP et LASSP, la méthodologie relève de l’analyse mathématique de données du trafic routier et d’utilisation des vélos et transport en commun, et d’enquêtes. L’objectif est d’aider les opérateurs et pouvoirs publics à se saisir rapidement de ces transformations d’usage, de comprendre les opportunités actuelles et de mettre en place les conditions d’une pérennisation de nouvelles pratiques cyclables.Tête dans le guidon, faire de la recherche sans perdre les pédales ! |

|

# 14 Regroupant les laboratoires GEODE, LISST, TRACES, LEREPS et la MSHS-T, le projet PAACTe, transdisciplinaire et participatif, s’attache à faire le diagnostic des premières formes de résiliences de la filière pastorale déjà apparues au sein des montagnes d’Occitanie, en réponse au changement global lié, en particulier, au dérèglement climatique. Il s’agit ici d’identifier et d’évaluer leurs impacts sociétal, environnemental et économique sur le territoire occitan en premier lieu mais aussi en national et international afin de mieux connaître la portée des activités pastorales occitanes et, d’accompagner à la mise en place de solutions alternatives. Regroupant les laboratoires GEODE, LISST, TRACES, LEREPS et la MSHS-T, le projet PAACTe, transdisciplinaire et participatif, s’attache à faire le diagnostic des premières formes de résiliences de la filière pastorale déjà apparues au sein des montagnes d’Occitanie, en réponse au changement global lié, en particulier, au dérèglement climatique. Il s’agit ici d’identifier et d’évaluer leurs impacts sociétal, environnemental et économique sur le territoire occitan en premier lieu mais aussi en national et international afin de mieux connaître la portée des activités pastorales occitanes et, d’accompagner à la mise en place de solutions alternatives.La recherche, comme la montagne, ça vous gagne ! |

|

# 13 Le projet ANR NorPro entend documenter et interroger la façon dont l’ensemble des protagonistes des techniques procréatives négocient, en pratique, les termes de l’acceptable procréatif. Dans une démarche ethnographique, l’équipe dirigée par Anne-Sophie Giraud (laboratoire LISST) et composée d’anthropologues et de politologues spécialisés dans le domaine de la santé et de la procréation s’intéressera aux dimensions concrètes des dilemmes éthiques et pratiques posés par le don de gamètes, le diagnostic préimplantatoire et prénatal, l’édition génomique, la médecine périnatale et la gestation pour autrui. Le projet ANR NorPro entend documenter et interroger la façon dont l’ensemble des protagonistes des techniques procréatives négocient, en pratique, les termes de l’acceptable procréatif. Dans une démarche ethnographique, l’équipe dirigée par Anne-Sophie Giraud (laboratoire LISST) et composée d’anthropologues et de politologues spécialisés dans le domaine de la santé et de la procréation s’intéressera aux dimensions concrètes des dilemmes éthiques et pratiques posés par le don de gamètes, le diagnostic préimplantatoire et prénatal, l’édition génomique, la médecine périnatale et la gestation pour autrui.A la recherche des contours de la notion même d’humanité |

|

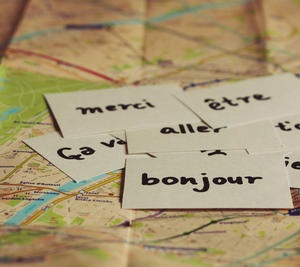

# 12 Porté par le laboratoire LNPL, le projet ANR CLASS se propose d’examiner les liens entre le développement de la sensibilité interculturelle et la restructuration du système conceptuel d'apprenants arabophones réfugiés ou demandeurs d’asile syriens du français langue seconde telle qu’elle se manifeste au niveau du lexique, de la compréhension et du traitement des expressions figurées, de la conceptualisation des événements et de la construction du récit. Porté par le laboratoire LNPL, le projet ANR CLASS se propose d’examiner les liens entre le développement de la sensibilité interculturelle et la restructuration du système conceptuel d'apprenants arabophones réfugiés ou demandeurs d’asile syriens du français langue seconde telle qu’elle se manifeste au niveau du lexique, de la compréhension et du traitement des expressions figurées, de la conceptualisation des événements et de la construction du récit.Le projet vise ainsi à élaborer une méthodologie multidisciplinaire innovante pour récolter et analyser des données interculturelles, langagières et oculométriques. Quand cultures et langues se mêlent, la recherche s'en mêle ! |

|

|

|

# 10 Le GIS BECO regroupe 12 unités de recherches, dont UT2J, UT1 et UT3, coopérant avec 2 instituts et 2 associations, pour améliorer les connaissances sur la petite enfance. Tous interrogent les vulnérabilités potentielles liées à cette période particulière de développement biologique, psychologique et social. L'idée est d'identifier les facteurs de protection pour améliorer les pratiques en matière de protection infantile. Cette recherche pluridisciplinaire se met au service de la société civile par le biais de projet comme Sémaphore, pour lequel de jeunes enfants ont imaginé une série de vidéos sur le thème des violences conjugales... Le GIS BECO regroupe 12 unités de recherches, dont UT2J, UT1 et UT3, coopérant avec 2 instituts et 2 associations, pour améliorer les connaissances sur la petite enfance. Tous interrogent les vulnérabilités potentielles liées à cette période particulière de développement biologique, psychologique et social. L'idée est d'identifier les facteurs de protection pour améliorer les pratiques en matière de protection infantile. Cette recherche pluridisciplinaire se met au service de la société civile par le biais de projet comme Sémaphore, pour lequel de jeunes enfants ont imaginé une série de vidéos sur le thème des violences conjugales...Quand les enfants ont des maux, la recherche met des mots ! |

|

|

|

#8

Le projet européen Mapping Ancient Polytheisms (ERC MAP) porté par Corinne Bonnet (PLH) s’intéresse aux noms des dieux antiques. Mais il ne s’agit pas seulement de relire Homère : l’étude croise les types d’inscription (manuscrit, tablette, architecture …) et s’ouvre aux religions du monde grec et du monde sémitique. Un bel exemple de cette ouverture avec cette « stèle aux yeux » représentant la déesse de Hayyan. Déchiffrer l’inscription, la répertorier dans la base de données et surtout analyser son sens dans la relation au divin de cette ancienne croyance, voilà le travail de MAP, répété pour chaque objet.

|

|

#7  PI-CDM est la Plateforme d’Innovation Couleur Design Matière dédiée à la recherche création et expérimentale en couleur. Animée par les chercheurs du LARA-SEPPIA, elle accueille pas moins de 10 plateaux et 1 colorithèque-matériauthèque où les scientifiques étudient, entre autres, les méthodes de création, conception et production en matière de couleur-coloration-coloris dans le champ des arts appliqués et sciences du design. Mais les questions liées à la couleur et aux matières ne se limitent pas aux arts visuels : alimentation, environnement, mode, architecture… sont autant de domaines où la plateforme intervient. PI-CDM est la Plateforme d’Innovation Couleur Design Matière dédiée à la recherche création et expérimentale en couleur. Animée par les chercheurs du LARA-SEPPIA, elle accueille pas moins de 10 plateaux et 1 colorithèque-matériauthèque où les scientifiques étudient, entre autres, les méthodes de création, conception et production en matière de couleur-coloration-coloris dans le champ des arts appliqués et sciences du design. Mais les questions liées à la couleur et aux matières ne se limitent pas aux arts visuels : alimentation, environnement, mode, architecture… sont autant de domaines où la plateforme intervient. C’est donc un feu vert pour la recherche-création ! |

|

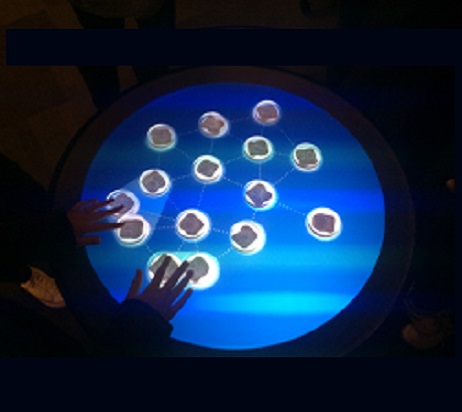

#6  CCU est une plateforme expérimentale co-portée par le laboratoire CLLE et la MSHS – T dans la Maison de la Recherche. Elle permet de collecter des données comportementales, physiologiques ou psychologiques, en vue d’une analyse de nos comportements. Les 9 plateaux permettent des expérimentations variées : perception du son, mouvement des yeux, apprentissage des enfants et des adultes, sains ou présentant des pathologies… rien ni personne n’est oublié par nos chercheurs ! CCU est une plateforme expérimentale co-portée par le laboratoire CLLE et la MSHS – T dans la Maison de la Recherche. Elle permet de collecter des données comportementales, physiologiques ou psychologiques, en vue d’une analyse de nos comportements. Les 9 plateaux permettent des expérimentations variées : perception du son, mouvement des yeux, apprentissage des enfants et des adultes, sains ou présentant des pathologies… rien ni personne n’est oublié par nos chercheurs !Donc on pianote encore pour une recherche en fanfare ! |

|

#5

Ovalie est une plateforme expérimentale co-portée par le laboratoire CERTOP et l'Institut Supérieur du Tourisme de l'Hôtellerie et de l'Alimentation. Elle permet l’analyse et l’étude des comportements alimentaires selon les environnements. Si manger est tout un art, c’est aussi tout une science ! |

|

#4

DeerPal est un projet ANR du laboratoire TRACES qui étudie les intéractions entre les groupes humains et cervidés au Paléolithique. L’idée est de comprendre comment nos ancêtres et leurs proies se sont adaptés aux changements climatiques majeurs et rapides de l’époque. Il s’agit donc autant de paléoécologie que de paléoéthologie dans ce projet qui raisonne particulièrement avec notre préoccupation écologique et notre questionnement sur la biodiversité actuelle. |

|

#3 Le Codex Borbonicus est un manuscrit mésoaméricain exclusivement pictographique de la fin du XVe ou du début du XVIe siècle. Sorte de calendrier divinatoire, il représente l’écoulement du temps et décrit les croyances et les rituels qui rythmaient alors la vie dans la vallée de Mexico. Le Codex Borbonicus est un manuscrit mésoaméricain exclusivement pictographique de la fin du XVe ou du début du XVIe siècle. Sorte de calendrier divinatoire, il représente l’écoulement du temps et décrit les croyances et les rituels qui rythmaient alors la vie dans la vallée de Mexico.Etudié au laboratoire CEIIBA depuis de nombreuses années par des spécialistes de renommée internationale, tant au niveau analytique qu’historique, leur ambition est de participer à une meilleure connaissance de la culture mésoaméricaine préhispanique, couramment appelée aztèque. Percer les secrets d'un manuscrit vieux de plus de cinq siècles, fenêtre sur une autre civilisation. |

|

| #2 Au cœur de la plate  forme CCU, le plateau technique SIMULAUTO est un simulateur de conduite dévolu à l’étude du comportement cognitif et émotionnel de l’humain en situation de conduite. forme CCU, le plateau technique SIMULAUTO est un simulateur de conduite dévolu à l’étude du comportement cognitif et émotionnel de l’humain en situation de conduite.Partenaire du projet VILAGIL, porté notamment par Toulouse Métropole, le groupe de recherche TIMH-Lab (intégré au laboratoire CLLE) s’intéresse entre autres aux comportements humains des conducteurs, passagers et passaducteurs (contraction des statuts alternant de passager et de conducteur) dans un véhicule de niveau d’autonomie variable. Une automobile dans la MDR pour faire avancer la recherche ! |

|

#1 Au cœur du plateau d’anthracologie du laboratoire GEODE, ces prélèvements d’arbres vivants et de bois archéologiques, sous forme de carottes et de sections, sont étudiés par les chercheurs pour comprendre et caractériser les vieilles forêts européennes en les comparant aux forêts actuelles. Au cœur du plateau d’anthracologie du laboratoire GEODE, ces prélèvements d’arbres vivants et de bois archéologiques, sous forme de carottes et de sections, sont étudiés par les chercheurs pour comprendre et caractériser les vieilles forêts européennes en les comparant aux forêts actuelles.Ils ont été prélevés au Val de Burat, Marignac, Haute-Garonne dans le cadre du projet ANR Bendys, porté par Vanessa Py-Saragaglia, archéobotaniste, chargée de recherche CNRS et directrice du laboratoire GEODE. Échantillons d'ici et d'ailleurs pour écrire l'histoire des paysages. |

Hautement interdisciplinaire, puisqu'associant sociologie, droit, sciences politiques, philosophie et géographie, le

Hautement interdisciplinaire, puisqu'associant sociologie, droit, sciences politiques, philosophie et géographie, le