-

Partager cette page

L’histoire à venir 2025 à l'UT2J

À Toulouse, le festival “L’histoire à venir” revient du 15 au 18 mai 2025 avec une 8ᵉ édition placée sous le signe de l’écoute. Entre conférences, performances artistiques et expériences immersives, l’événement investit plusieurs lieux de la ville dont l’Université Toulouse Jean-Jaurès, partenaire historique. Focus sur la programmation, les temps forts sur le campus et les évènements connexes proposés cette année.

Du 15 au 18 mai 2025, Toulouse accueille la 8ᵉ édition du festival L’histoire à venir, un événement unique qui mêle histoire, sciences humaines, arts et littérature. Cette année, le thème « À l’écoute » invite à une exploration sonore du passé : comment les historien·nes, archéologues et chercheur·ses restituent-ils les voix, les bruits et les silences des sociétés disparues ?

Le festival propose plus de 80 rencontres réparties dans divers lieux de la ville, offrant une immersion sensorielle et intellectuelle dans les échos de l’histoire. Partenaire fondateur du festival, l’UT2J joue un rôle central dans la programmation. Zoom sur les événements à l’Université Toulouse Jean-Jaurès (UT2J).

Sur le campus du Mirail

Atelier L'histoire publique ou la mise en commun du passé

Heure: 11h

Lieu : BUC

Rencontre Musique et mémoire de l'esclavage dans les Antilles

Heure : 14h30

Lieu : BUC

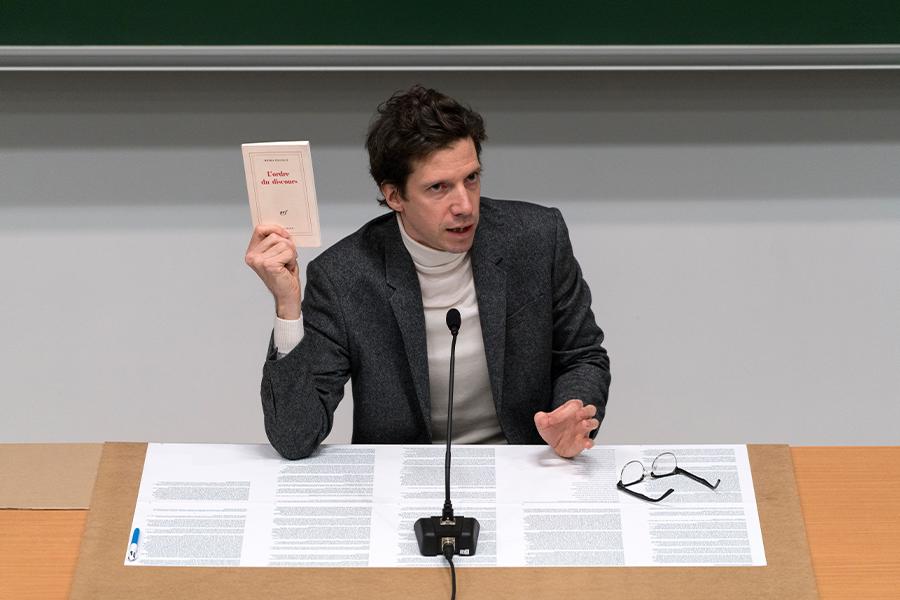

Spectacle Désordre du discours

Heure : 18h00

Lieu : Amphi F

Dans les bibliothèques

Les bibliothèques universitaires proposent des expositions et des installations sonores, notamment :

Au Centre de ressources Lettres Arts Philosophie (CLAP), une écoute à la sonothèque des explorations sonores de Pierre Schaeffer (1910-1995), inventeur de la musique concrète, avec L’œuvre musicale et le Solfège de l’objet sonore.À la Bibliothèque Universitaire Centrale (BUC Mirail) :

- Retrouvez une exposition de documents dédiés au lien entre son et histoire, ainsi que les ouvrages des invité·es du festival et une sélection d'ouvrages de la bibliothèque personnelle de Pierre Laborie donnée à la BU centrale (en lien avec la table ronde Résistance et opinion publique. Relire Pierre Laborie). Découvrir la sélection

- Des bornes d'écoute diffusant :

- Le Projet Bretez d'archéologie sonore : le quartier du grand Châtelet dans la seconde moitié du XVIIIe siècle.

- Aporée : projet mondial et participatif de cartographie sonore (70 000 enregistrements sur le terrain).

- Ekko of Notre Dame de Paris : balade audio-immersive dans l'histoire sonore et musicale de la cathédrale.

- Une sélection de podcasts de France Culture.

Ces initiatives offrent aux étudiant·es et au grand public une expérience immersive et éducative, soulignant l'engagement de l'université dans la valorisation de la recherche et de la culture.

Pour aller plus loin...

- Culture orale, écrite et visuelle et pratiques de résistance dans les collectifs voyageurs

- Le portrait musical (cf. la rencontre du 16 mai dans le cadre du festival)

Conférences et rencontres des éditions précédentes sur Canal-U :

- Gérard Noiriel. UT2J. (2019, 23 mai). Rencontre avec Gérard Noiriel

- Silyane Larcher. UT2J. (2018, 18 mai). Esclaves, afro-féministes : comment inscrire les dominé.e.s, subalternes, sans voix et sans pouvoir au centre du récit historique ?

- Patrick Boucheron. UT2J. (2017, 19 mai). Que peut l’histoire ? : les étudiants en discussion avec Patrick Boucheron.

- Johann Chapoutot. UT2J. (2018, 18 mai). L’histoire : une science humaine ?

- Numéro spécial L'histoire à venir

- Annie Kriegel : une histoire de mémoire(s) / Mondes Sociaux #22 (Isabelle Lacoue-Labarthe)

- L’arbre qui parlait à l’oreille des Grecs / Mondes Sociaux #8 (Adeline Grand-Clément)

Découvrez les parcours thématiques

Le programme de l'édition du festival 2025 de L'histoire à venir est dense. Vous ne savez pas par où commencer ? Pour faciliter la navigation parmi les nombreuses propositions, le festival a conçu neuf parcours thématiques.

En savoir plus sur la mobilisation de la communauté universitaire de l'UT2J

De nombreuses personnes de l’Université Toulouse - Jean Jaurès sont impliquées. Gros plan sur leur engagement.